感想

あまりにもパワフルで、あまりにも瑞々しくて、あまりにも力強い(重言)。セックス・シンボルとして消費され続けてきたマリリン・モンロー(以下、マリリン)を、約70年の時を経てフェミニズム・アイコンとして再解釈するという試みは、字面を見る限りかなり重たくて難解なもののように思える。しかし、著者の筆力と、作中の人々の意志によって、その試みは物語として軽快に、スキップで蹴飛ばすかのように進んでいく。

作品の冒頭では、主人公瀬戸杏奈(以下、杏奈)がおもちゃのプリンセス・テレフォンを通じてマリリンと会話をするシーンが描かれる。日本人とアメリカ人、1950年前後と2020年と、交わる要素のない二人が会話をする様子は、まさにファンタジーである。しかし、本書を読み終える頃には、それが決してファンタジーでないことがよくわかる。

そのきっかけは、杏奈が国立国会図書館で雑誌「青鞜」のマリリンに関する読者投稿を読むところに現れる。彼女は、1950年という時代に似合わない程の鋭いフェミニズム論を展開する「ユリ」に驚愕しつつ、その論の矛先がマリリンを搾取する存在でなくマリリン本人に向かっていることを嘆く。そして、そのもどかしさの余り、心の中で「ユリ」に反論という形で声をかける。

このような、時代を越えて他者と繋がる様子は、冒頭で描写されたマリリンとの電話会談と何ら変わらない。杏奈は、青鞜が出版された時代の社会について深く心を浸し、誌上に浮かぶ「ユリ」の姿を、共感できる心ある存在として認めている。この瞬間、杏奈の中にはエンパシーの萌芽がしっかりと根差されるのだ。しかも、この萌芽はすぐに花開くことになる。

青鞜を読み終えた杏奈は、性被害の告発の難しさについて想いを馳せる。告発は、それによって発生する二次被害のみにリスクがあるわけではない。告発そのものが、自身を正真正銘の被害者、つまり傷つけられた者としての存在を立証してしまい、他の誰でもない自分自身が自らを傷つけることになると洞察する。そして、そこまで考え至った瞬間に「あっ」と気づくのである。盗撮被害を表明していた同じゼミ生の菊地れいあに連帯できていないことに。

これは、杏奈のエンパシーが花開いた瞬間ではないだろうか。始めはマリリンとしか通じることのできなかったプリンセス・テレフォンが、もはやテレフォンを必要とせず、杏奈の身一つで様々な他者と通じることができるようになったのである。本作を感動できる作品として消費してしまうことに十分気を付けつつも、この瞬間のカタルシスはもう計り知れない。杏奈の人生を丸ごと包み込む閉塞的なコロナ社会も相まって、彼女のどこまでも広がっていけるような気付きには、途方もない解放感がある。

そんなわけで、彼女がオーストラリアにワーカホリックに行き、溌剌と生きる姿が描かれる結末は、至極当然のように思える。飛行機内でマリリンに手を握られ、英語で励まされる描写も、ハッピーエンドというよりは、未来への祝福に近い。オーストラリアの空は抜けるように青く、ようやく彼女の春が訪れた。これを、正真正銘の青春と言わずとして何であろう。身一つで大地に立つ彼女の姿は、生き抜く意志と力を併せ持った、まさにエンパワメントな存在なのである。

色んな余談

以上が本作への主な感想である。ここからは、当方の筆力ゆえに盛り込むことのできなかった種々の描写について、散漫に語っていきたい。

まず、ラストページ「大地に転がる石ころみたいな気持ちになった。(p.237)」の描写は、映画「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」のオマージュだろう。様々な世界線を共有した果てに、身すらない石ころとして母娘がぶつかり合うシーンが印象的な作品である。本作でもこれをなぞり、杏奈はオーストラリアという地でようやく、身すら脱ぎ捨てた一個の存在として生きる経験ができたのだろう。拍手。

それから、杏奈の同期である新木流星の姿が、最近読んだ「韓国、男子」に重なってすごく印象に残った。ゼミ内唯一の男子で先輩に甘やかされていたところから一転、就活や卒論で杏奈に先を越され、それでも自尊心ゆえに杏奈を揶揄する。この彼の振る舞いが、「韓国、男子」で描出される無能な男そのものなのだ。とはいえ、彼は無事就職できたようだし、これから腐ることなく本当のフェミニズムを実地で獲得していってほしいなあと、何様ながら思う。

また、本作の舞台が東京の4大であることは見逃せない。大学受験全体で見れば、いわばエリートと呼ばれる(はずの)杏奈でさえ本作のような就活状況で、卒業後の展望が全くないのであれば、他の大学は一体どうなってしまうのだろうか。とある建築家が、コロナが始まる2年前の2018年に開いた講演会で、「日本は沈む」と発言したが、本当にそうなっているのだろう。シュテファン・ツヴァイクがWWII時真っ先に亡命したように、これからの若者は、可能な限り早々と日本を脱出したほうが良いのかもしれない。

最後に、著者の筆力について触れたい。私は山内マリコ氏の文章を読むのが初めてなのだが、なんて瑞々しいのだろうと終始驚かされた。コロナ前後での価値観の大きな転換を、当事者レベルで敏感に捉えて表現できる包括的な技量が凄まじい。山内氏自身は、本作で言えば杏奈の母親や瑛子教授の年齢に近いはずなのに、20代の目線に立った文章になっていて、彼女の力強さをまざまざと見せつけられた。個人的には、杏奈の「まだ19歳くらいの経験しか積めてないんですけど?」という言葉が、3年前私が現実世界で発言した内容と全く同じで笑ってしまった。

なんだか余談のほうが長くなってしまったが、だからこそ本作は素晴らしいとも言える。テーマやストーリーといった、物語の骨子のみならず、細部に至るまで丁寧に綴られているからこそ、様々な余談として感想を残せるのだ。とにかく、本作を読めて本当に良かった。本当に、良かった。

追記

一つ書き忘れてた!

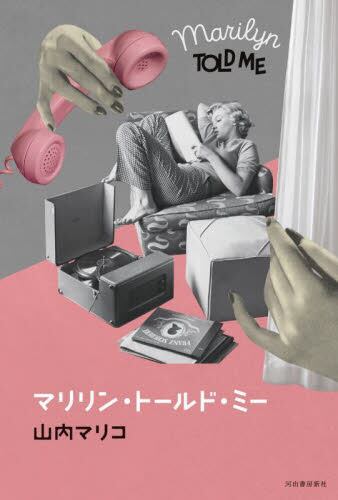

表紙、むちゃくちゃ良い……。

読む前は、単なるお洒落な表紙程度にしか感じなかったけれども、本作を読んでからだと、表紙の重みがまるで違う。これは、すごいよ……。