感想

流行は一周する。ファッションや音楽だけの話かと思っていたが、どうやら小説もそうらしい。というのも、本作には強烈な既視感を覚える。「タルト・タタンの夢」だ。あまりにも似すぎていて、選考委員やSNSの感想で誰も口にしていないのが不思議である。本作とタルトタタンのベン図は空集合なのだろうか。

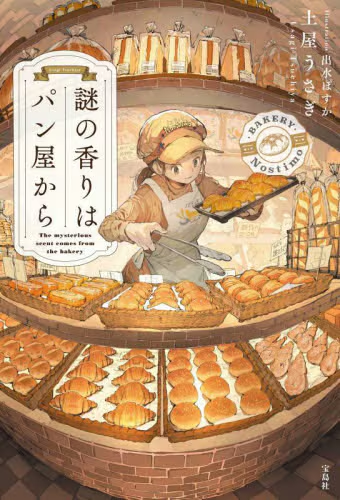

まずは類似箇所を列挙してみる。地域に根差す小規模のパン屋/ビストロ、ぶっきらぼうだけど愛嬌のある男店長、お調子者の先輩、毎話必ず登場するどこか癖になる独特な漫画/俳句、近所にある甘味処のパティスリー/和菓子屋、やや強引だけどほっこりする日常ミステリー。……キリがない。「このミステリーがすごい!」大賞を獲得する作品が、過去の名作とこんなに被っていて問題ないのか、かなり不安になる。

しかもそれでいて、正直なところタルトタタンのほうが面白いと思えてしまうので困る。タルトタタンには、以前感想文で書いたように、洗練された簡潔な面白さがあるのだが、本作には残念なことに当たりはずれがある。余談で詳述するが、特に第三章の高校生カップルの会話劇は読んでいて痒くなるほど苦しいものがあった。

加えて、「食」の魅力という点でも、本作はタルトタタンには及ばない。フレンチとパンを比べるのはいささか酷な気もするが、とはいえ本作では私でも知っているような有名なパンしか登場せず、かつそれが物語に深く食い込んでくるわけでもない。タルトタタンを「フレンチミステリー」とするならば、本作は「パン屋を舞台にしたミステリー」であり、描写からパンの匂いはするものの、パンそれ自体が深堀されることはないのが物足りなさに繋がっているのだと思う。

ここまで散々タルトタタンと比較してきたが、もちろん本作独自の要素もある。例えば客層がその最たる例だ。ビストロに母娘連れや、高校生カップルがやって来ないのは当然だし、Vtuberやコロナといった2020年代を代表する言葉が並んでいるのもオリジナリティの一つだろう。

しかし、ある意味その軽微なオリジナリティによってむしろ、本作がタルトタタンの「現代版」のように思えてしまう。ストーリーの骨子である日常ミステリをそのままに、ビストロからパンやさんへ業務形態を変更したかのようなのだ。雑な推論だが、おそらく2,30年後には、日常ミステリーで新たな飲食店が開業するのではないだろうか。

私はもう、「タルト・タタンの夢」として読むことしかできなかった。第一章から、「これはタルトタタンでは?」と感じ、最終章が終わるまで、その疑念が拭い去られることはなかった。温かくて面白いものの、「このミス大賞作品」として読み始めてしまったからこそ、どうにも肩透かし感が否めない。残念でならないが、読むタイミングが悪かったと諦めるしかない。

余談1

高校生が「借(しゃく)してもらえますか」と言うだろうか……。

「貸す」を「借(か)す」と書く問題、もしかして私の知らないところで「姑息化」しているのだろうか(姑息化:誤用が広まり市民権を得ることを表す私の造語)。

調べた限り、元となった中国語では、物の動きを基準に「貸」「借」を使い分けていたそうなので、状況によっては借り手が「借してください」と言うこともあるそうだ。とはいえ、現代の日本のエンタメ小説ではさすがにその用例は採用されないのではないだろうか……

たぶん誤植だと思うのだが、どうなのだろう……。

余談2

関西弁を活字で読むと痒くなるというアレルギーは、もう、関西人の不治の病なのだろうか。感想文の方でも述べたが、第三章の関西弁のやりとりがとにかく読んでいて苦しかった。とにかく恥ずかしい。とにかくむず痒い。

一つの仮説だが、セリフ以外がいわゆる「標準語」で書かれてしまっているから、その違和感が浮き彫りになるのではないだろうか。関西弁と標準語は当然異なる言語である。水と油のようなもので、絶対に交じり合うことはない(化学に疎いので正確なことはわからない)。だのに、セリフだけを関西弁で記述しているから、水と油の境界面がくっきり見えてしまって、統一感のない読み物になってしまうのではと思う。

多少文章としての日本語が崩れてしまっても良いので、なるべく自然に、関西弁を書いてほしい……。そう、川上未映子氏のように……。ハードルが、高すぎるか……。