感想

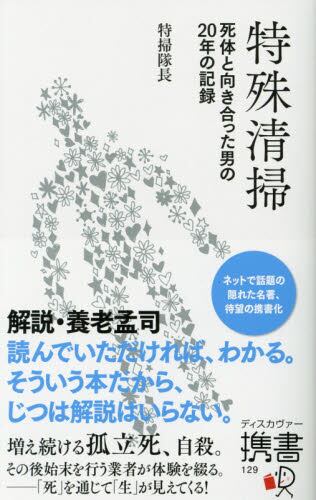

見え隠れする自尊心とほんのり香るミソジニーに出鼻をくじかれたせいで、後に登場する良い話が全く響かなかった残念な一冊。「はじめに」のパートでずっこけてしまったので、最初から最後まで入っていけず、ある意味で珍しい読書体験になった気もする。普段は、誰が書いたかよりも何がどのように書かれてあるかを重視しているのだが、語り部の態度も大切だと実感させられた。

ただ、本書は2012年に発行されたので、多様性への意識が現代よりもさらに薄かったとも思える。昨日読んだ「同性愛と異性愛(岩波新書)/ 風間孝, 河口和也」が2010年に出版された本なので、2年という月日は人権意識を向上させるのにはごくごく短い時間であることが伺える。(少し逸れるが、このような「書かれた当時の背景を考える」ことは「マリリン・トールド・ミー(河出書房新社)/ 山内マリコ」で習ったことで、少しばかり実践できて嬉しく思っている。)

それから、なろう系のような語り口も気になって話が入ってこないことがよくあった。「まったく、皮肉なものだ。」しかり、「人間というヤツは」しかり、原理は不明だが言葉の節々が鼻につく。日常的に死に近づいていないと気付けない金言がいくつもあるのに、このちょっと癪に障る表現で台無しになってしまっていて残念ならない。

とはいえ心に響く話もあったので一つ取り上げておく。

第六章の「天居」は、本書で最も強く打たれた話である。長い年月を共にした知己の死に対して、「神様が天国に入れてくれた」と穏やかな面持ちで語る老人の姿を著者は目にする。そして、老人の持つ「天国」という死生観は、宗教から持ち出されたものではなく、老人の人生経験を通して得た確信によって成り立っているのだと気付く。

この、「死生観に宿る人生模様」は、私の心にじわっと染みた。実際問題よりも大事な、信念や思想が死生観に反映されているという視点は意識したことがなく、何十年という長い年月を生きてこそ得られる実感なのだろうと感じた。考えたことのなかった死生観の一側面を読んで、心が遠くに行くような、それでも近くにあるような、不思議な浮遊感を覚えた。(この心持を言葉にするのはすごく難しく、またほとんど不可能なのだろう。)

このように、普段から人の死に接していないと気付けない言葉が多くあるのも事実である。また、「人生は一度きり」と言った、人生についてのありふれた格言も、特殊清掃の現場を通すとまた違った見え方が現れてくることもある。そういう良さは確実にあるのだが、実際は、著者の女性への偏見や少し気に障る語り口が良さを相殺してしまっており、なんとも残念な読み味になっている。何を書くかも大事だが、どのように書くかも同じくらい大事なのだろう。

余談

養老孟司氏の解説で、「震災」というキーワードが登場してようやく気付く。本書が出版された2012年は、東日本大震災の翌年である。当時大阪にいて、テレビで状況を追っていた私にはほとんど他人事で、本書の時代背景について全く気付けなかった。何がマリリンの教えだ馬鹿垂れ!甘いわ!!!

自戒