感想

少ないページ数の中に、繊細で奥行のある心の交錯がこれでもかという程描かれていて、胸がいっぱいになる。美登利、正太、長太、信如、三五郎、それぞれの性格が、それぞれの視点を通すことで万華鏡のように移り変わる様を精緻に描いており、筆者と訳者の筆力が伺える一級品。物語で起きる出来事自体は、ティーンエイジャーのすれ違う恋心という、珍しくもない、むしろ王道の展開なのに、筆運びによって唯一無二の作品に仕立て上げられていて感動すら覚える。

特に美登利の登場する場面の筆致は、簡単に真似できない、それでいて誰が読んでもわくわくするような仕掛けになっていてとにかく面白い。具体的には、美登利の特徴を、美登利の表情と名前を見せずに周囲からじわじわと開示していき、読者の関心が高まったところでようやく「そう、大黒屋の美登利という、女の子。」と全体像が明かされるのである。映画のワンシーンのような視線誘であり、惚れ惚れしてしまう。

また、この視点のコントロール自体は物語全体を通して細かく行われており、それもまた魅力的である。例えば、美登利や正太の視点では長太が極めて嫌な奴として描かれている一方で、信如と関わる長太は茶目っ気と多少の思いやりを備えた人物として描かれる。現実での人間関係がそうであるように、一人の人間の印象を、誰の視点を通すかで書き分けているのだ。

その上、視点人物の移動が滑らかで境界線が見えないのだから面白い。ころころと、目まぐるしく入れ替わっているはずなのに、句点を用いない長い一文によって、伸びやかでゆったりした印象が与えられている。初見で困惑する可能性は少なからずあるものの、何回も読めば慣れてくるし、むしろ何回読んでも楽しめる文章に仕上がっていて、嚙めば嚙むほど味が出る名文に溢れているのだ。

それから、繰り返しの多用によるテンポの良さも印象的である。本ページ下部に列挙するように、同じ言葉を2回繰り返す手法を何度も用いて、七五調のようなリズム感を演出している。春琴抄を読んだときにも感じたが、朗読が瑞々しく生きる文章で、読むだけで気持ちよくなれるのだ。

加えて作品の中身も瑞々しく深みがあるのだから、もはや完全無欠ではないだろうか。身体的にも精神的にも子供から大人へと移り変わる人々の様子を繊細に描いており、他者を盲目的に想う甘酸っぱさと、経年の不可逆的な虚しさが両立されていて、あまりにも奥が深い。描写の少なさが、むしろそれ故に幻想的な揺らぎを生み出し、再読が、新たな地平の発見をもたらしてくれるのだ。

中でも印象に残ったのは美登利と正太の関係である。この関係、1895-6年当時からするとかなり稀有ではないだろうか。いや、歓楽街における女性優位な社会は、当時でも常識だったろうが、それが文学作品という形で、しかも女性の手によって描出されるのは、浅学非才な私にとっては類を見ないことのように思える。特に、母性に飢えているような正太の子供っぽい言動を歯牙にもかけない美登利の振る舞いには、残酷でありつつもどこか清々しさを覚える。

また、三五郎が物語の終盤で兄として振舞っている様子も印象的である。いじられキャラ、いじめられっ子という立場は、あくまで正太や長太の視点を通した時に限った話で、彼らの目のないところでは兄として頼りがいのある姿を妹弟たちに見せている。この様子が正太の視点へ漏れ出ているところが示唆に富んでいて良い。読者含め、誰しもが他者へバイアスを持っており、それがふとした瞬間に破られるということである。

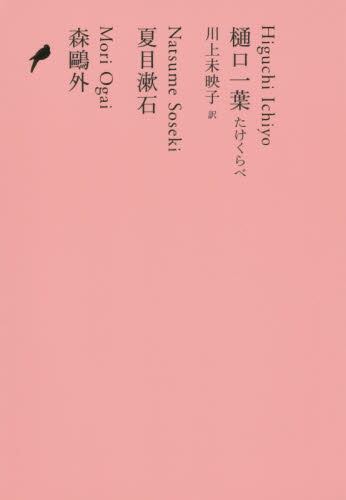

以上、本作はまごうことなき名作である。文章も、物語も、日本文学という大きなくくりで見ても頭一つか二つか三つくらい抜けており、再読と朗読にも平気で耐えうる稀有な作品だった。当然、現代語訳版なので「たけくらべ」そのものへの評価ではないものの、川上未映子氏の翻訳込みで本当に素晴らしいものを読ませていただいた。感謝、ただただ、感謝である。

々

※読みながらメモしただけなので抜け漏れ有

- p17:ばらまくわばらまくわ

- p18:やりすぎいきすぎ

- p19:汗をかきかき

- p25:あっちもこっちも

- p26:へたれ野郎のくそ野郎、腰ぬけ野郎のいくじなし、とてもとても痛いはず

- p29:ぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶ

- p43:負けましょ負けましょ

- p46:平謝りに謝られると

- p49:ほんとにほんとに

- p50:いつまでも、いつまでも

- p54:あれあれ意気地なしがいる

- p59:売りな売りな

- p62:さきへさきへせんさい