感想

ADHDが標準ステータスになりつつあるような昨今、本書を読んでADHDの人とそうでない人の隔たりを少なからず知ることができた。いかに特性のグラデーションと言えども、ある場合には、その特性が、どうしても分かち合えない壁となって立ちはだかる。当然、ADHD全員が本書のような人ではないだろうけれども、「シリーズ ケアをひらく(医学書院)」を読むような感覚で、当人の経験と感情に触れることができたと思う。

上述の「隔たり」を最も感じたのは、「クレジットカードを作らない(p.91)」節である。クレジットカードなんて、今やなくてはならない存在ではないだろうか。日本でさえ、キャッシュレス専用のお店が少なくないのに、日本以上にキャッシュレス化が進んでいる韓国(*)でクレジットカードを持たないというのは、かなり気骨を必要とすることである。それほどまでに散財の症状は深刻で、仕組みから変えていかなければならないのだろう。

加えて、ここには「人それぞれ」では対処できない難しさが凝縮されているように思う。ADHDは「特性」だから、「そういう人もいるんだね」と考えるのがデファクトスタンダードな付き合い方だと思っていたが、当節を読むと、それはあまりにも消極的かつ思考停止のように思えてならない。視覚思考者がそれまで言語思考者の視点を通してでしか語られてこなかったように、ADHDも、そうでない人の視点でなく、当事者の視界で描出された情報が必要なのではないだろうか。

本書はまさしく、「そういう人」で簡単に流してはいけない、当事者によって語られた情報がある。アルコール依存であれ、散財癖であれ、不眠であれ、当人の視点から見る景色は、そうでない人からすれば想像もつかないほどひどくも素晴らしくもない、「意外な」景色が広がっているのだ。想像力は結局、当人の経験を材料として創り上げられるわけで、本書は、その材料不足を補ってくれる。

加えて、著者が自身のADHDとどのように向き合い、具体的にどのような改善策を採用しているかまで書かれているため、当事者にとっても一読の価値がある。精神的な病は、概して周囲の理解を得られず、孤独になりかねない。本書は、そういう人にとっての助けにもなってくれるのではないだろうか。

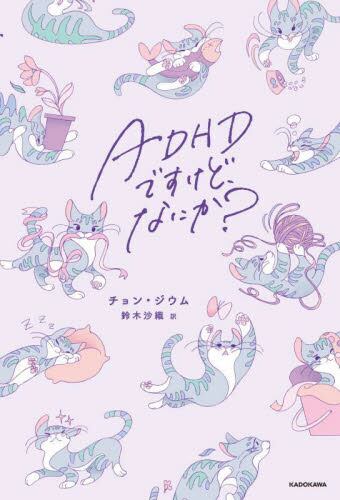

装丁やタイトルがポップで、本文でもポケモンやクレヨンしんちゃん、飼い猫など様々な可愛くて楽しい要素が登場するものの、全体的な情報量は多い。また、パラグラフライティングちっくに書かれているところもあって、さくさくと読んでいける。ADHDに関する本は、病についてということもあり、総じて堅く、カジュアルでも教科書ライクなものが多い印象があるが、本書のような書籍のほうが案外、抵抗なく読めて実質的にたくさんの学びを得られるように思う。言葉で情報を摂取することが当たり前の人からは生まれない発想で書かれているのかもしれない。

* 中尾睦, 奥愛, 井上俊(2019). 『「デジタル時代のイノベーションに関する研究会」報告書』, p1.

余談

私の恋人はADHDである。本は読まない。

しかし、本書は読んだのだ。全部ではないけれど、目次を見て、興味のある箇所をつまみ食いする形で量としては半分くらい読んだ。

まず、すごく嬉しかった。私が本の虫で、恋人がそうでないからこそ、とにかく嬉しかった。

そして、普段私が読んでいる本の読みにくさに気付かされた。感想文の最後でも触れたが、本書はポップかつ読みやすいのに、情報量がある。そして何より、横文字である。

SNSがほぼ100%の普及率の現代、もしかすると私の思っているよりも遥かに縦書きを読みづらいと感じる人が多いのではないだろうか。目から鱗が落ちた。

エンパシーは、難しい。そもそもシンパシーでさえ、私には至難の業である。せめて本は読めるのだから、たくさん読んで、たくさんの視点を観察して、たくさん考えて、多少なりとも他者を理解できるようになりたい。