感想

個人的な興味関心に隣接する領域のため、経験や嗜好と響く箇所が多くあった。著者はあとがきにて「本書は『私にとっての現象学入門』とも言うべき性格を持つことにもなった(p.175)」と語っているが、私は「ケアの倫理入門」であるようにも感じた。個々別々の声をそのまま取り上げるという点で、両者は類似しているのではないだろうか。

実際、著者の提案する「ケアを軸としてコミュニティを作ること(p.151)」はまさに、「ケアする建築(鹿島出版会)/ 山田あすか他」で幅広く実践されている。本書では子供のケアが、「ケアする建築」では「利用縁」によるゆるやかな関係が対象となっている点で相違はあるものの、本質的な軸には、数値や統計では決して明かされることのない「ケア=個別具体の声を聞く営み」が存在しているのだ。

ところで、本書、ひいてはケアについて学んでいると、思想が国家によって影響を受けていることを思いの外如実に実感させられる。私の生きる社会に存在する「当たり前」は、何も集団的無意識によって形成されただけではなく、むしろ国家が効率的に利益を産出するための明確な意図をもって形作られていると言えるのだ。

このように語ると、なんだか陰謀論めいた話になりそうだが、大事なのは国に反旗を翻すことでなく、自身の「普通」について疑いを持ち、それについて深く思考することだろう。ここで共鳴するのが、本書で引用される宮野真生子氏の言葉である。

私が偶然を問い続け、「にもかかわらずある」を語ろうとするとき、その根っこにあったのは、無に囚われ、必死でそこから抜けようとする生への欲望であり、「にもかかわらずある」と語ることで自らの存在を保とうとする私の執着でした。

pp.111-112 第六章 偶然とリズム

これはもはや、国家など関係なく、「生きる」ことの本質そのものではないだろうか。国家がどれだけ国民の意識を操作していようとも、また国民がどれだけ国家の意志を内面化しようとも、我々にできるのは結局、「にもかかわらずある」を考え、「にもかかわらずある」を語ることだけなのだ。それは限りなく主観的ではあるのだけれども、そうでしか語り得ない、そうでしか観察しえない情動が、確固として存在しているのである。

さて、ここまで書いてきて思い出すのは、「予期される未来(早川文庫)/ テッド・チャン」である。当作では、抗うことのできない未来予測装置を前にして生きる気力を失っていく世界に対し、著者が「意志があるように振る舞って、それでも生きていくしかない」と結論づける。これは、上述した「にもかかわらず」に通ずる。思考して、それぞれがそれぞれの言葉で語るということによってようやく、我々の個別の「生」が立ち現れてくるのだろう。

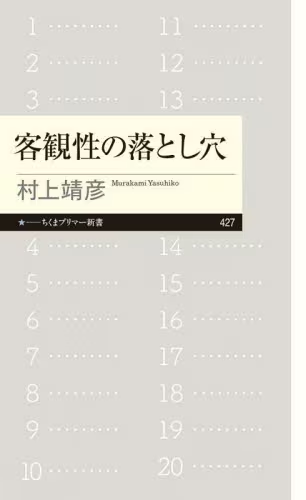

それから「スマートシティはなぜ失敗するのか(ハヤカワ新書)/シャノン・マターン」とも響き合うところがあるのではないだろうか。データを集めて表示する「ダッシュボード」はまさに「客観性の落とし穴」そのものであり、ダッシュボードによって捨象される存在がいることを訴えかけている。つまり「数値的なデータの背景には人生の厚みが隠されている(p.98)」ということなのだ。

一方で、「スマートシティ」に対して、本書は客観性を否定しすぎないという点で優れている。統計やデータが暮らしを豊かにしてきたことは紛れもない事実であり、あくまで「客観性信仰・統計信仰(p.173)」が問題なのである。蓋しバランス感覚が重要で、「語り」の大切さをより強く意識する必要があるのだろう。

客観性というのは如何せんわかりやすい。数値によって導かれた結論は明瞭で、ややもするとそれに飛びつきがちである。翻って、「ありのままの」語りは、当人の複雑さを生々しく映すがゆえにわかりにくい。しかし、インターネットが発達し、過激な発言が「バズ」として注目を集める現代社会にこそ、複雑さを語り、複雑さを理解することが大切なのである。本書はそうした「語り」の重要性について考える入口として、非常に価値のある一冊だった。

余談1

文章の締めが、苦手すぎる!!!

最後の1パラグラフを書く時間が、残りの文章全てを書いた時間と同じくらいってどういうこと? 9=>10割の完成度へ仕上げるのがしんどすぎる。

余談2

最近、エッセイや詩の勢いが盛んだけれど、おそらくこういう「即興的な語り」が意識され始めたこととも関係するのだろうなとぼんやり思う(オチなし)。