感想

これは、解体と再生の物語。旧時代的な男性性/女性性や過去の罪が、現在からの眼差しによってばらばらに解体された上で、個として新たな道を歩みだす。五十路の中年のみならず、時代の渦中を生きる全ての人々に向けられた提案のようにも思えて、「名探偵」を冠しながらも、中々にケア的な内容となっている。

個人的に好みだったのは、各人が各人の人生をなんだかんだで生きており、そこに重苦しい空気がそれほど感じられないということ。鳴宮が「生きていくしかないっ!(p.320)」と叫ぶように、生きている限り人生はどうしたって続いてしまう。だからこそ、わからないことはわからないまま、「宙ぶらりんの状態(p.387)」で何とか生きていくしかない。そのどうしようもなさに対して、鳴宮にせよ、風にせよ、極端に重くならず、適度な軽さを持っているところに希望を感じられるのだ。

そして何よりも、この解体と再生の営みを、「客観性の落とし穴(ちくまプリマ―新書)/ 村上靖彦」で言うところの「即興的な生の語り」によって紡いでいるところが素晴らしい。

まず、物語は全て鳴宮の視点で進んでいくが、彼女の独白はかなり冗長である。「うーん」や「まあ」と言った間投詞が多く、「かもしれない」「どうかしらね?」と、終始曖昧でどっちつかずな言葉が多い。しかし、それらは決して無駄ではなく、むしろそうした「揺らぎ」にこそ、人生の複雑さが凝縮されているのである。

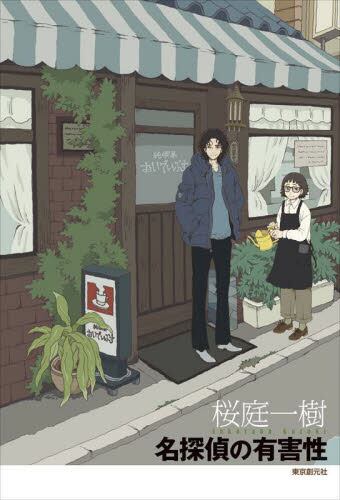

というのも、当人を一息に表せる言葉なんて存在しないのだ。例えば、鳴宮は、喫茶店のマスターの妻である / 名探偵の助手である / 五十を迎える中年女性である。これらは全て、彼女の一側面を表しこそすれ、その全てを代表しているとは言えない。彼女の生には、妻でなければ、助手でもなければ、中年女性でもない時間が確固として存在している。しかし、その時間を一言で表現することは不可能であり、だからこそ何回も何回も語ることによって、そのディティールから当人の生々しい存在が立ち現れてくるのだ。

本作は小説であり、もちろんフィクションではあるのだが、こうした即興的な語りによって、鳴宮という存在がよりリアルに、より親身に感じられてくる。始めは、共感性羞恥が作動するお姫様思考な人間だと思っていたのに、彼女の語りを経て、そうした偏見は解きほぐされていく。長く紡がれる多面的な語りが、鳴宮夕暮という一人の生きた人間を創りあげていくのである。

改めて、本書は解体と再生の物語である。上述した鳴宮も、余談で後述する風も、皆めいめい過去と向き合い、今を生きていかなければならない。そこで大事になってくるのは、「語り」そして「語り合う」ということだ。あやふやな記憶で構わない。今この瞬間に「語る」ことこそが、現実と向き合うことに他ならないのである。そういう意味で本作は、「どう生きるか」と懸命に向き合う話であり、だからこそ強く胸を打たれるのである。

余談

「風くん、最後の事件が終わったって言うなら、あなた、じゃ、もう名探偵じゃないってことなの?」

p.394 第七章 あのころ二人ぼっちだった

「そうだよ」

と風が胸を張って答える。

このシーン、まんま「誰?(国書刊行会)/ アルジス・バドリス」である。風は、それまでの名探偵というアイデンティティを完全に破壊されてしまったが、「誰?」ではマルティーノが物理学者としての道を断たれる。しかし両者とも、最終的には誇りをもって再出発の道を歩き出すのだ。

どちらにしても、無意識に作り上げた自身の殻を破る瞬間は、見ていて気持ちが良い。