感想

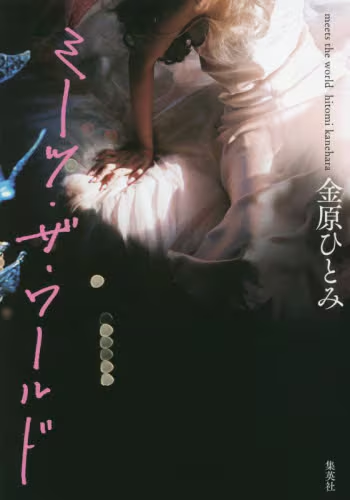

小説として、お手本のような作品だった。主人公が、個性豊かな登場人物らと会話し、思考しながら文字通り「ミーツ・ザ・ワールド」していく世界観。文体は軽やかかつパワフルで、定期的に登場する架空の乙女ゲー「ミート・イズ・マイン」がアクセントになっている。小説の必要十分条件を過不足なく満たしており、まさに王道といった読み味だった(本作に照らし合わせて考えるなら、ここで言う「王道」とは、あくまで私の読書遍歴から成る王道でしかないのだが)。

それにしても、人間は、つくづく身勝手に思考する存在だと感じさせられる。本作では主人公「由嘉里」がライを始めとする新宿に棲まう人々との偶然の出会いによって、自身の価値観を変容させていく。しかし、その変容の旅から帰ってきた後に、彼女は両親と相対し、「母は退屈な世界に生きている人だ。(p.202)」と心中で零す。一応、その後の母との対話で「同胞を見つける前の幼き日の私にとってどれだけ救いだっただろう(p.205)」と気づいてはいるのだが、あくまで202頁時点では、母親の背景の複雑さを考慮せず「退屈な世界」であると切り捨てているのだ。

ここで私は精神科医名越先生の言葉を思い出す。彼はある動画の中で、「我々精神科医は、患者さんと接する際、強烈なバイアスを持って見ます」と語っている。これは、患者の人となりを理解するために、仮定=>検証=>修正のPDCAサイクルを回すという意味なのだが、蓋し精神科医でなくても、人は他者に対して強烈なバイアスを持ってでしか見ることはできないのだろう。それにむしろ、精神科医のように他者を理解しなければならないという目的を持っていないゆえに、そのバイアスは修正されないことも多くあり、よりタチが悪いのかもしれない。

念の為、というより自戒を籠めて書いておくが、当然私もまた、他者と接する時に強烈なバイアスを持っており、それに気づかず修正しないことも多々あるし、そういう時がほとんどである。だからこそ、本書での由嘉里の言動を読んでいると、他人事とは思えず、身につまされる思いになるのである。

とはいえ、本作には柔らかな暖かさと諦めが漂っており、明日への最低限の一歩を踏み出せる力になってくれることに違いない。ユキが「人が人によって変えられるのは四十五度まで。(p.192)」というように、相容れず、どう足掻いても覆せない隔たりのある人を愛してしまうこともあるだろう。しかし、その人の物理的な存在に縛られることなく、心の中で、観念的に当人を棲まわせるという在り方を通して、生きづらさ・度しがたさの一端を少しだけ解きほぐしてくれるのだ。

余談1

感想文を良い感じに締めちゃったのだが、本作には、微妙に思う点が二つある。

まず、キャラが全員、金原ひとみ氏レベルの思考力を持っているということ。本作では会話劇が多くを占めているが、その論理が整然としすぎているのだ。もちろん、表現としてわざと冗長に書かれてはいるものの、とはいえ「相手の何が間違っていて」「自分はそれに対してどう思うか」を伝える能力が皆一様に高いのだ。登場人物の多くが接客業に従事しているので、特に違和感はないのかもしれないが、私はどうにも、全キャラの顔が金原ひとみ氏に見えてしまったのだ。

そしてもう一点が、終盤で明かされるライの住むアパートの家賃である。正直、明かしてほしくなかった。私の悪い癖でしかないのだが、小説を読んでいると、登場人物の経済状況を気にしてしまう。そして、具体的な金額が明かされ、苦悩する人物がそれなりのお金を持っていたりすると、どうも白けてしまうのだ。当然、お金があれば人生なんでも解決するわけではない。しかし、お金がないと立てない土俵が、この世にはあまりにも多すぎる。

経済的に著しく困窮したことのある私にとっては、十分なお金を持った上で生き方や価値観に悩む人々が、時折とんでもなく贅沢な人間として映ってしまうのだ。だからこそ、具体的な数字は、出してほしくなかった。

余談2

ただの深読みを披露するだけ。

147頁でアサヒが、フランス語で「準備できた?」と聞く。それを受けて由嘉里が148頁で、それに応えるフランス語は何かと聞くも、アサヒは知らないと答える。

これは、身支度に限った話ではないだろう。人生において、準備万端!と胸を張って言える瞬間なんて、おそらく0と言っても良いと思う。それくらい、人生は待ってくれず、完璧になる瞬間を与えてくれない。そもそも、ある瞬間に自分が準備できた!と思ったとしても、後から様々な粗が見つかることが往々にしてある。そういう意味で、アサヒが準備できた!という意味のフランス語を知らないのは、必然のようにも思えたのだ(超深読み)。