感想

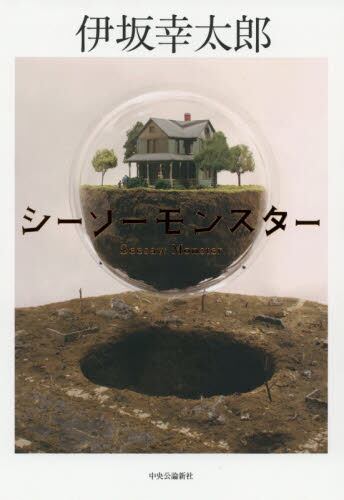

シーソーモンスター

面白かったのだけれど、螺旋プロジェクトの発起人の作品としては物足りなく感じてしまった。「対立とどう向き合うか」という問いには「距離を置く」という日和見主義な解答しか用意せず、かといって作品に奥行があるわけでもない。良くも悪くも伊坂節の中に螺旋プロジェクトの作品群の諸要素を散りばめたといった装いで、作品というよりも、作品と作品を繋ぐ「ハブ」みたいだと感じた。

ただ、エンジニアとして働いていると、仕方のないことなのだと諦念を抱いてしまうところがある。というのも、エンジニアには、キャリアとしてアーキテクトとマネージャーという2つの道があり、前者は現場で手を動かす職人、後者は手を動かさずに全体を統括する存在となっている。螺旋プロジェクトで言えば、乾ルカや澤田瞳子らがアーキテクトで、伊坂幸太郎はマネージャーということになる。

つまり彼は単に作品を書くのでなく、螺旋プロジェクトという企画のバランスを調整しなければならない役目も担っており、だからこそアーキテクトタイプの作家らと作品の質が異なるのだ。ある種山族・海族が相容れないようなもので、仕方のないことなのである。

そんなわけで、シーソーモンスターに関しては、伊坂作品としての安心感はありつつも、螺旋プロジェクトとしての面白さは感じられなかった。もう一つのスピンモンスターに期待したい。

スピンモンスター

ありきたりの一言に尽きる。

まず、目に入れて視覚情報をログに残しておくという発想は、テッド・チャンがやっており、さほど目新しいものではない。しかも、本作ではそうした監視社会に対し、これといった主張が行われていない。もちろん作品で何かを必ず表明しろというわけではないのだが、作品という形になっているのにも関わらず、「記憶が正しいこともあれば間違ってるときもあるよね~」といったどっちつかずな物言いだけ残されてもつまらない。テーマは取り組みがいがあるはずなのに、あくまで作品のエッセンスとして数滴しか垂らされていない感じで、物足りないのだ。

それから、「対立」に対する回答が、「対立することで進歩する」と「それでも相手のことを知っていくことが大事」なのも微妙である。

前者については、進歩主義そのもので、進歩が所与のものとして書かれていたところに納得がいかない。生物である以上、少しずつ形質を変化させながら後世へ遺伝子を残していくのは当然であるが、だとしてもそれが「進歩」である必要はなく、ましてや言語で思考して語られるという人間社会レベルの話であれば、なおのこと「進歩」そのものの意義を問うてほしかった。

そして後者は、言うまでもなく浅い。ウェレカセリの破壊に必死で、大して水戸のことを知ろうともしなかった中尊寺が、エピローグ的に「相手のことを知ることは大事だ」なんて言われても響くわけがない。「コイコワレ」が比較対象として強すぎるというのもあるかもしれないが、とはいえ、「相手のことを知る」描写がほとんどなかったのにそんな主張をされても、学級会的な共感しか得られないのではないだろうか。

さらに、水戸が自身と向き合う間もなく昏睡してしまったのも解せない。人生で理不尽はいくらでもあるだろうが、あくまで本作は「小説」であり、螺旋プロジェクトというエンタメに近い存在である以上は、何らかのカタルシスを用意してほしい。ウェレカセリの破壊も失敗したし、水戸は自身の過去と向き合えないまま意識を失ったし、分断が止まる様子はないし、どれをとっても不完全燃焼で、「シーソーモンスター」以上に残念感が強い。

なが~く紙幅を取った割にはどちらも刺さらず、残念な読後となってしまった。まあ、「月人壮士」「コイコワレ」「死にがいを求めて生きているの」と5分の3で良作を読めているので十分だろう。