感想

漫画みたいな小説で、すごく新鮮な読書体験だった。各描写の役割や伏線が丁寧に描かれていて、それらを野放しにせずきっちり回収していく。内容自体は血に塗れているけれども、著者の筆致は寸分の狂いもなく冷静で安心感がある。

特に、キャラクターの立て方がジャンプ漫画のそれである。pixivにいろんなカプのFAが投稿されてる様子が目に浮かぶし、本編が血なまぐさい分、ほのぼの日常系の二次創作がたくさんありそう。あと腐女子は絶対、愁二郎×無骨で途方もない妄想を繰り広げていると思う、腐女子の友達がいるからわかるんだ。

一方で、小説だからこそ描ける描写があるのも良い。特に右京の首を振り回す無骨の描写はかなりおどろおどろしく、もちろん漫画やドラマでもいくらか表現はできるだろうけれども、あれほどの精神・物理的なグロテスクさは小説ならではだろう。視覚的に表現できないということはつまり、視覚に縛られないということでもあり、だからこそ漫画やドラマ以上に生々しさがあるのだ。

これは種々のアクション描写も同様である。ドラマでは特に、人間の動きに限界がある。いかにCGIやワイヤーを使えども、生身の肉体と、画面という枠が予め決まっているがゆえに不可能なことも間々ある。そういう点で小説は、「空を駆けた」と書けば空を駆けたことになる。確かにリアリティには欠けるかもしれないが、青天井な躍動感を生み出せるという面では、本作とは非常に相性が良く、実際私はすごく楽しむことができた。

と、ここまでは批評的に本作を語ってきたが、ここからは現状私の気になっている点を、今後の展開の予想含めて書いていきたいと思う。というのも私は、武士という矛盾した存在を今村翔吾氏がどのように描き、結論付けるのかが非常に気になっている。

自分が斬ったにも拘らず心中で念仏を唱える。この時ほど武に生きる矛盾を感じる時はない。

p.196 伍の章 同盟

私はケアについて興味を持っていて、ここ一年くらい勉強している。そうしたバイアスのもと、本作を読むと、「マッシブだなあ」「家父長的だなあ」「男性的だなあ」と思ってしまう。こと本作においてはそれが決して悪いことではなく、明治という時代柄もあるので、特別に論って非難することはない。とはいえ、主人公愁二郎自身が、自身の思想と行動に矛盾を感じていて、それを解決できないでいる葛藤が描かれている。私としては、ここをどのように御するかで、本作への評価が変わってくると思うのだ。

例えば双葉は、なるべく不殺のまま旅をしたいと主張している。その一方で、殺さないといけないほどの手練れもいるし、無骨のような殺人に快楽を見出している者もいる。相反する思想がごった返しになる中で、愁二郎が何を想い、何を考えるのかが、私はすごく気になっている。願わくば第二巻以降、そうした心理描写も多分に描かれていてほしいなあと思う次第である。

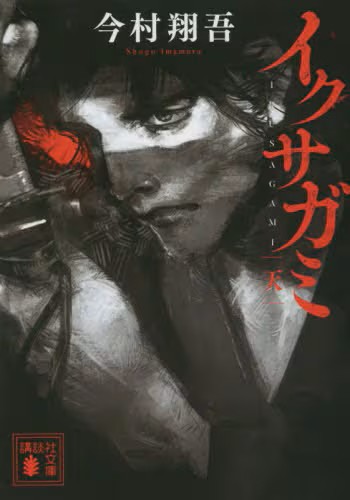

そんなわけでイクサガミ。pixivにカプ絵が上がるくらい漫画っぽさのある、とっても面白い小説でした。最終巻の発売される8月までには残り2冊読みきりたい。