感想

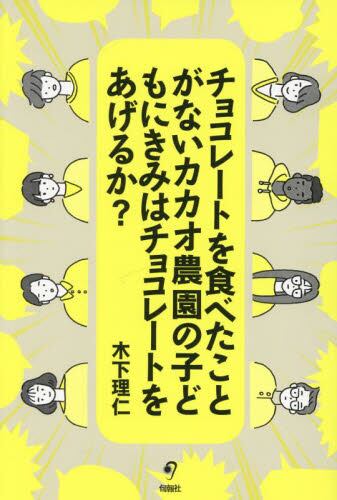

これは、信頼できる本である。冒頭、表題のテーマでは、チョコをあげるかどうかという二元論に対して著者は、「互いの『関係性』が大事(p.32)」であり、「自分とは立場の違う人と出会ったとき、何より大事なことは、『友達になること』なのかもしれない(同頁)」と提言している。このような明示的に解を出さない姿勢は、読む上で信頼できるし、より深い議論へと進むことができるので非常に有難い。

また、問題や思考をすっきり整理してくれる点でも、本書は読む意義に溢れていると思う。自立に必要なものという抽象的な問いには、「自信」「目標」「責任」の3つが必要ではないかと整理してくれたり(もちろんここでも断言は避けている)、在日外国人の参政権については、国政選挙と地方選挙を分けて考えるよう議論の前提を整理している。こうした解像度の高さを実演してくれるのは、私のような、中々そういうふうに思考できない人にとっては学びになるし、仮にできる人でも、議論をさらに深めていくきっかけになってくれるだろう。

このように、本書は断定しない姿勢を取りながら、読者がより真剣に議論に向かえるよう手助けをしてくれており、真摯で誠実な筆であることがひしひしと伝わってくる。その上で、本書を読んで思い出すことが2つあったので、以下にメモしておく。

自分が知っている誰かと似ているところを見つけたり、あるカテゴリーに分類したりすることによって、その人のことを理解しようとしているわけだ(理解したつもりになっているだけかもしれないけれど)。

p.160 自分の世界が広がる出会いとは

ところが、自分が知っているすべての人を思い浮かべてみても誰にも似ていない、はじめてのタイプの人と出会うと、「世の中には、こんな人もいるんだ!」と驚いたり、とまどったり、不安になったりする。

でも、そういう人と出会ったときにこそ、自分の「世界」は広がるんだと、ある人に教えられたことがある。

「優しい地獄」が思い浮かぶ。正確には、「カテゴライズされたくない」という部分だ。人間は、カテゴリーに分類したがる。そうすることで、理解した気になり、自身の不快さを消そうとする。しかし、それは自身の「世界」を狭めてしまっていることに他ならない。「優しい地獄」や「みえないもの」は、カテゴライズすることができない唯一無二の作品である。だからこそ、読むのに心底骨が折れる。しかし、そうして骨を折った先に、カテゴライズを必要としない真の「理解」、あるいは「認めて」「尊重する」という姿勢が存在するのだろう。「よくわからない」と思ったときこそ、突き放さずに考え続けることを忘れないようにしたい。

う~ん、そこのところはね、相手を「赦す」ってことを言われるんだけど、すごく平たく言ってしまうと、そんなこと、あんまり考えてないんじゃないかという気がするんだよね。

p.167 ルワンダで義足を作るルダシングワ真美(まみ)さん

たとえば、虐殺をやった人が村に戻ってくるというときに、もう、受け入れるしかないんだよ。赦す、赦さないは別として。

「恥辱」である。内容も、私が感じたざらつきも、まさにクッツェーの書いたアフリカの世界そのものである(上記は当然ルワンダで、恥辱は南アフリカが舞台であるため、国として一緒くたにするべきではないことは重々承知である。あくまで、上記を読んだ際に思い出したという話)。

恥辱を読んだ当時、私は「何が何だかわからなくなってきた」と書いている。それは、本書におけるルダシングワ真美氏においても同様のようで、ルワンダの「謝らない」という文化に対しては「戸惑ったこと」として述懐している。しかし、彼女はルワンダで長く生活することによって、「『そうだろう』と思う(p.168)」ことができるようになっている。決して「『そうだ』って言いきることはできない(同頁)」ものの、その事実含めて、異文化理解や共生を考える上で重要な一節になっていることは間違いない。