感想

「死者の章」は好き、「生きている人間たちの章」はあんまり、「( )」と「嵐になる」は特に何も。

「死者の章」では、つくみず氏のイラストが似合いそうな世界観で、孤独や死を見つめると、裏返しに生の姿も炙り出されて、焚火を眺めるときの静謐で穏やかな心持ちになる。他方少しリミナルスペース的な不安感もあるのだが、とはいえそれ込みで沈思黙考できる奥行きがあり、暖かな海に浸れる読み心地なのだ。

しかし反対に、「生きている人間たちの章」はどこか白けてしまう。「きみ」だの「あの人」だのと愛する人がいて、結局そういうありふれた、短歌でなくても良いような世界観に向かってしまうのかと残念な気持ちになる。

当然、他者を想うことは大事なのだけれども、わざわざ本書内でやる必要はないのでは? と思ってしまう。生きている人間とて、死者の薫陶を受けているのだから、生死の境を軽々と飛び越えて包括的に受け止めるような歌を読みたかった。

(むちゃくちゃ我儘を言ってる自覚はあるし、単に本書を読んだ私の気分がすっごい落ちてることも自覚してる。時間を開けて読み返せば容易に感想は変わるだろう)

「( )」と「嵐になる」の歌で私の琴線に触れるものはあまりなかった。相変わらずつくみず氏のイラストが似合いそうな世界観ではあったものの、それ以上でもそれ以下でもなく、ちょっとした寓話を読む気分に近いかもしれない。

(とはいえこれも、気分が落ちてた日から一晩開けて、ある程度持ち直したことも関係しているかもしれない。ことに短歌は、体調を色濃く反映する)

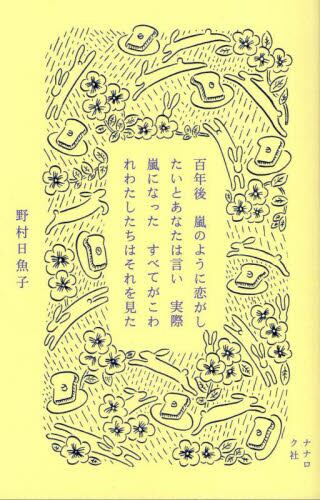

と、ここまで書いてきて思うのは、本書への感想の8割が体調に左右されており、揺るがないものは2割もないということ。野村日魚子氏の創る世界観は静謐で、白く明るい喪に服すような空気があって好きなのだが、それはそれとしてその世界に入っていこうと主体的になれるかは、読んでいるときの気分に依る。だから、また別のタイミングで読んでみたい。

あれ、また読みたいと思っている時点で、結構、絶対的に良い作品なのでは?